在榆中县高墩营村,一间农家书屋静静伫立,书屋木窗台上那几道小小的裂纹,宛如时光的刻度,深藏着岁月的故事。

2007年春,当第一缕裹挟着黄土的风掠过陇右大地,一间农家书屋在村委会腾出的旧教室里悄然诞生。彼时,景正红望着面前摞成小山的800册捐赠书籍,心中五味杂陈。那是城里学校淘汰的教材、泛黄的文学名著,甚至夹杂着几本《拖拉机维修手册》。村民们都不看好书屋,有人直言:“正红啊,这破屋子能干啥?改仓库还能堆化肥哩!”面对质疑,她没说话,只是默默捡起散落的旧书,用红绸布盖住缺腿的课桌,又从自家裁了彩纸糊满斑驳的墙面,以实际行动守护书屋的雏形。

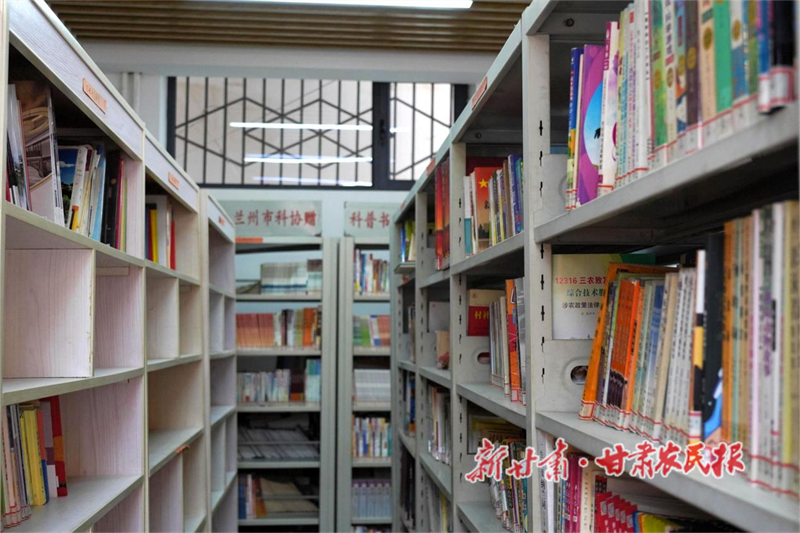

真正的转机出现在2018年。“好消息!省图书馆将高墩营村设为流动图书站了!”甘肃省图书馆的流动图书车碾过解冻的乡道,带来了六千册带着油墨香的新书。自此,农家书屋迎来了华丽蜕变。如今,这间80平方米的书屋,配备20个书柜,藏书超2万册,并且每年更新图书6000册,这里已然成为了全国示范点。景正红也凭借多年的坚守与付出,成为全国“乡村振兴十大阅读推广人”。她精心策划的“田间读书会”“绘本情景剧”等活动,让农忙时节的村民也能抽空参与其中,感受阅读的乐趣。

村民钱立君,以种植高原夏菜为业。农闲时节,农家书屋是他每周必去三四回的地方。他尤其钟爱农业科普书籍,“这些书里头藏着真本事,是种菜的好帮手。”他坦言。学种菜这一路上,钱立君并非一帆风顺。曾有一季,田里的莲花菜刚栽下二十多天便蔫头耷脑,病害缠身。他急得抓耳挠腮,却苦无良策。乡邻们便指点他:“去翻翻书吧!”

“起初哪信这个!书本还能管地里的事儿?”钱立君回忆道。没想到,正是这些被他“小瞧”的书本儿,成了菜苗的“救命方”。对照书中的图文,他诊断出莲花菜患了黄萎病。随后,在当地农技人员的协助下,他按照书上指导的方法精准施治,成功让病株重焕生机。

为孩子们开设的“悄悄话信箱”,成了他们倾诉心事的“树洞”。小姑娘钱俊蓉是书屋的小书迷,在书世界里,她畅游四大名著,沉醉于科幻世界的奇思妙想,尤其对《假如给我三天光明》爱不释手。钱俊蓉说:“书里的小女孩,她虽然看不见,却一点也没被打倒,反而活得特别积极向上,这给了我特别大的力量。”除了阅读,她还热衷投身书屋组织的公益活动,在帮助他人中结识新朋友,拓展自己的视野。村民赵大姐感慨:“景老师不仅是管书的,还是孩子们的‘第二个妈’。”

当高原夏菜第十二次在书屋的小院外成熟时,书屋也紧跟时代潮流迈向了数字化。2019年,“百草园”平台的二维码如雨后春笋般出现在田间地头。张老汉举着儿子送的智能手机,在菜地里循环播放《有机肥发酵技术》;孩子们吵吵嚷嚷围在崭新的大屏幕前,思绪随着敦煌飞天的飘带旋进星空,安静看书的小姑娘,羊角辫轻轻扫过《十万个为什么》的书脊,新旧两个世界的倒影,在干净的地板上奇妙重叠。

书香浸润的这片土地,培育出了一批又一批的人才。“村里每年考上大学的孩子越来越多了,从2013年的3个人到2024年的19个人,12年间出了125个大学生呢。”景正红自豪地说。每到周末,兰州大学和西北民族大学的志愿者们便来到书屋,为村里的孩子提供一对一辅导。村里的孩子还走进兰州大学博物馆,在实践中开阔视野。每逢假期,大学生们也会回到这里,他们带回城市的故事,守护着书屋这最初的星光。正如景正红所说:“一本书可能改变不了一个村庄,但可能改变一个孩子的一生。”

十八年光阴流转,木书架的年轮里凝聚着岁月的琥珀。书架虽无声,却见证着村子里的变化。曾经质疑书屋的老汉,如今会扫描二维码教孙子听书;爱看《西游记》的王欢,也考上了她梦想的甘肃中医药大学。每天拂晓,景正红依旧会擦拭书架,那些被无数双手抚摸过的书脊,像极了这片土地,越是经历岁月磋磨,越是透出持久的光芒。(唐小霜 马思宇 尕玛江永洛桑 文/图)