新甘肃·甘肃农民报记者 毛婧雯

沉迷刺绣,曾是毛存文作为农家女“不务正业”的“罪证”,如今,却成为让她和整个家庭、身边很多亲朋好友发光发热的人生救赎。

如果让毛存文说刺绣与自己的关系,她会说,她的人生,大概是为了刺绣而生的。不论是从十二三岁起就对刺绣充满兴趣说起,还是从年轻时为了专心刺绣而忘记家务被家人责骂,抑或是她独自一人带着生病的女儿一边打工挣钱一边熬夜刺绣,再或是回望与刺绣为伴的50年,她痛过、痴迷过、努力过,却从未停下前行的脚步。

刺绣,与毛存文的人生合二为一,也让她的人生闪闪发光。

如今,毛存文有很多很多头衔和荣誉了:“兰州市非物质文化遗产刺绣传承人”“联合国贫困地区社会发展项目妇女绘画与手工作品比赛一等奖作品创作者”“甘肃工艺美术大师”“兰州好人”“甘肃省五一劳动奖章获得者”……

她也有很多丰富的阅历:开办了以自己名字命名的绣坊、作为老师给兰州刺绣传习所的妇女们传授了五年多刺绣技艺、带着自己的刺绣作品远赴俄国进行交流展览、作为裁判员给残疾人刺绣项目职业技能打分指导、几乎每月都带着自己和徒弟们的刺绣作品到全省乃至全国去展示展销……

毛存文刺绣作品《美丽的兰州》

50载刺绣生涯,既含情脉脉,又纠葛连连。但最终,毛存文用一根针,将人生绣成了一片根系发达、枝蔓盘绕的丛林。

与刺绣为伴的50年

毛存文出生在乌鞘岭下一个偏僻的村庄。在这块虽然贫瘠却不乏文化底蕴的土地上,传统工艺刺绣多年来代代传承着。它是乡间女人们的骄傲,更是乡村贫困生活的一种慰藉。受外婆和母亲刺绣手艺的感染,毛存文自小就喜欢刺绣,并立志将来要在刺绣上有所作为。

由于家里拮据,毛存文只上了三年小学就遗憾地离开了学校,但她对刺绣的追求从没有停止过。1983年,19岁的毛存文嫁到了永登县武胜驿镇石门岘村。婚后,3个孩子陆续出生,毛存文既要照顾孩子,又要干农活和家务。在劳作之余,她还经常花费大量的时间埋头刺绣创作,家人渐渐有了怨言,加上邻里们的蜚短流长,小两口的关系越来越紧张。

最开始,毛存文绣的都是荷包、枕头、裹肚子、“炕围子”等生活用品,图案也比较传统,“二龙戏珠”“松鹤鹿”“莲花”“老鼠吃葡萄”“狮子滚绣球”“孔雀戏牡丹”“龙凤吉祥”……后来,毛存文开始转向历史题材的创作,她花了近10年的心血创作并完成了以中外名人为题材的巨幅百米长卷,从黄帝、大禹、秦始皇、汉武帝到开国英雄毛主席、周总理;从英国著名生物学家达尔文、德国音乐家贝多芬到苏联作家保尔柯察金——500多名对世界和中国发展颇具影响的名人、80多个历史事件展现其中,人物、场景的比例精确,设色细腻,很难想象,这是出于一个农家少妇之手。

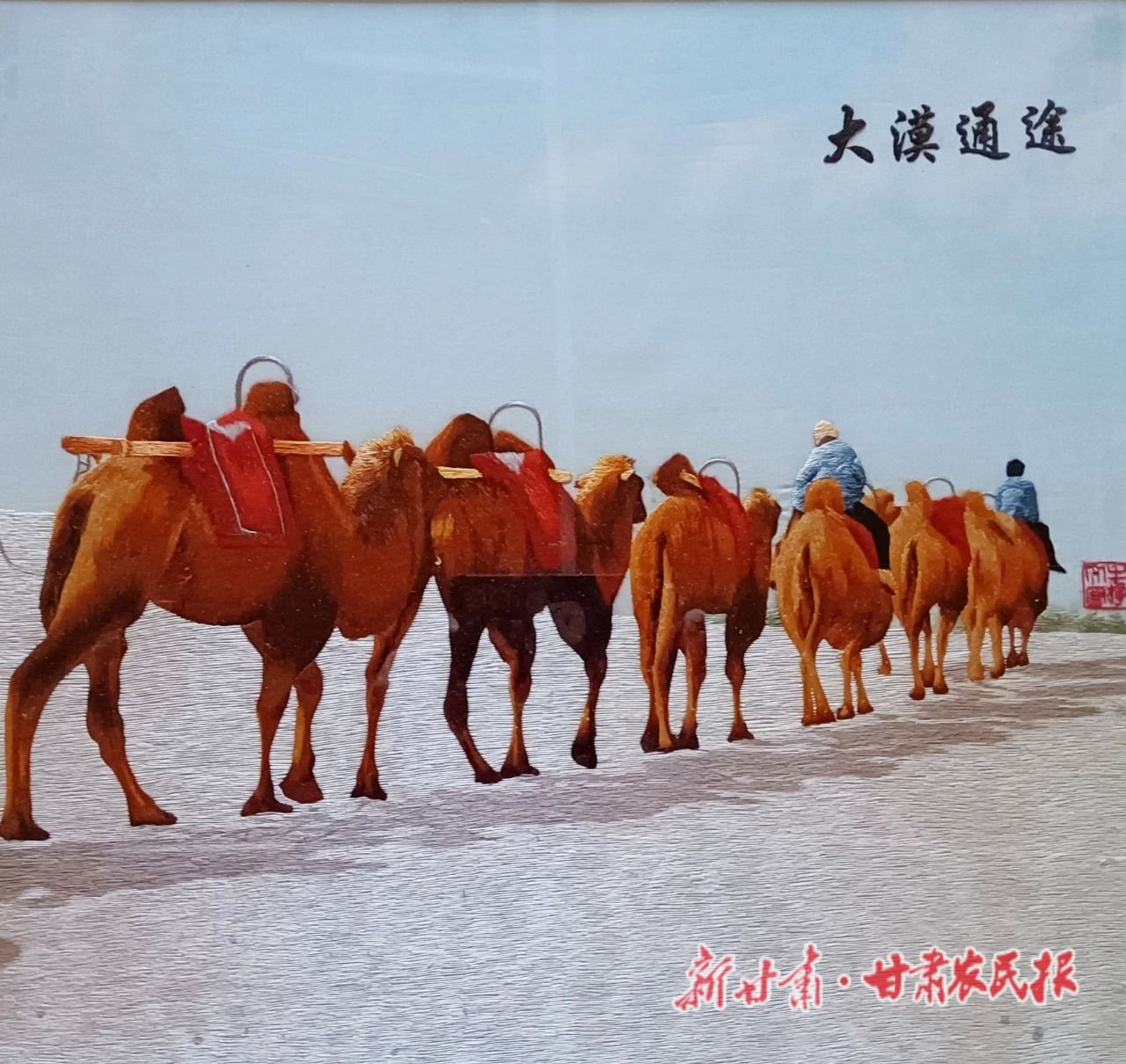

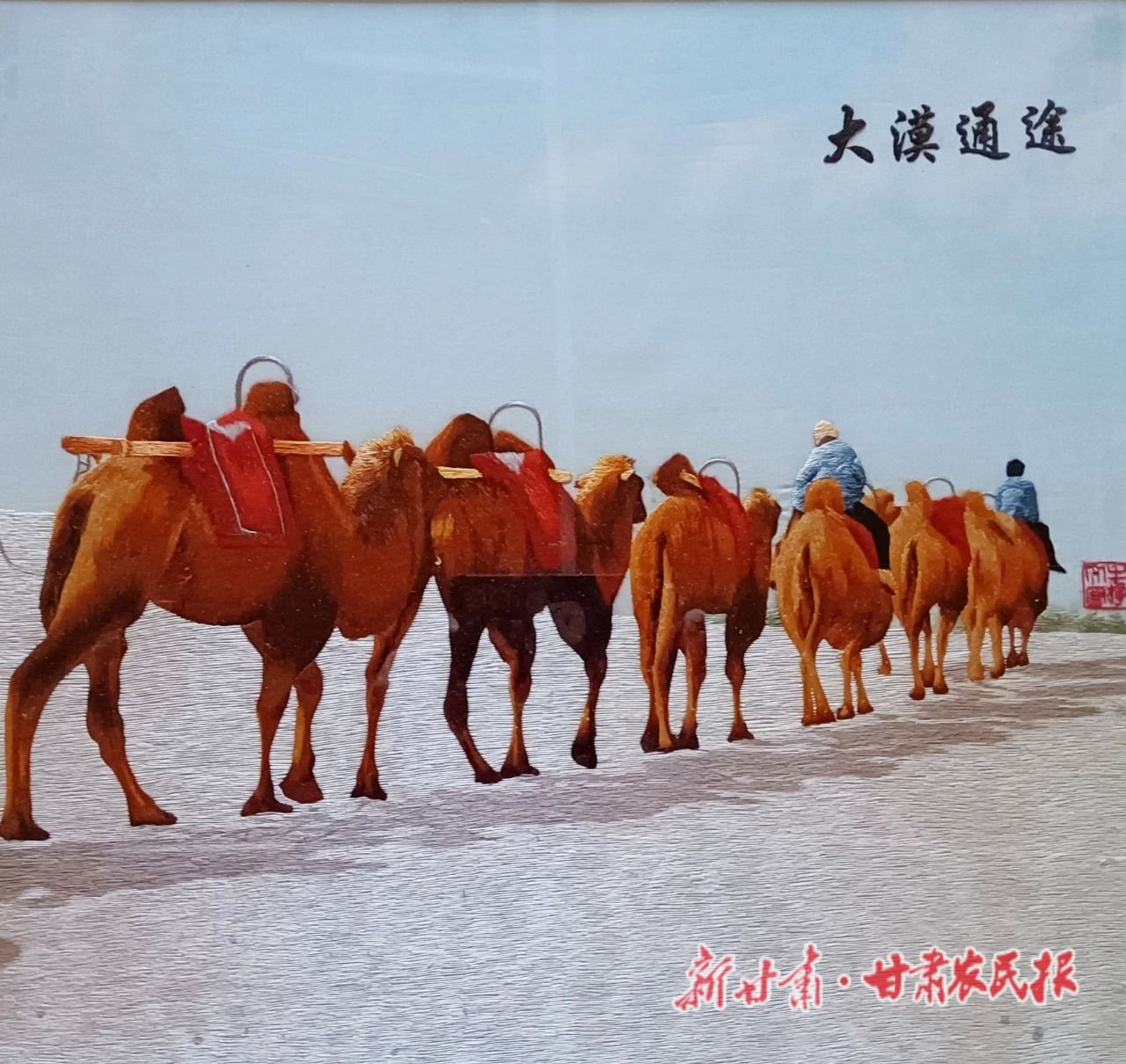

毛存文刺绣作品《大漠通途》

2001年,毛存文完成了《中国历史》《历史名人》两幅百米长卷的创作,创作之余,她积极寻求外界的帮助,参加各种比赛、展览,她的刺绣作品《五年后的变化》《讲究卫生》荣获联合国儿童基金会绘画及手工作品一等奖。这让毛存文获得了很大的激励,也让她更加坚定了自己坚持刺绣创作的理想。

一个农妇的人生突围

2001年7月,北京申奥成功,毛存文脑海中萌生了一个大胆的想法,她要创作一幅宏大的作品,以此展现中国人民的团结、友爱,追求梦想与和谐的主题,也以此来祝福中国,祝福奥运。于是,她到处搜集有关奥运会的资料。她能想到的,就是到镇上的学校,找老师们寻找素材。老师们听了她的构想,也很激动,围着她提建议,“街上就有网吧,走,我带你去网上找!”从网上找到了自己要的大部分素材,毛存文心里很兴奋,为了能专心做自己的事情,她毅然决然地离开了家,在永登县城租了一间不足10平方米的小房子,开始了漫长的创作之路。

就在这期间,毛存文的二女儿罹患精神疾病,反复发作,毛存文带着女儿往返于兰州的医院和位于永登县城的出租屋。女儿治病需要很多钱,照顾女儿也几乎占用了她全部的精力。除了偶尔能卖出几幅作品,毛存文的生活极度清贫。不得已,她到建筑工地上找了一份小工的活。

“起初人家看我身体单薄,还戴着眼镜,根本不同意要我。是我去了很多次,还找认识的人帮我说话,担保我是个能吃苦负责任的人,人家才勉强答应了。”说起那段经历,毛存文笑得很苦涩,“因为经常在灯下刺绣,我眼睛早就近视了,为了能继续刺绣,所以才戴上了眼镜。”毛存文说,第一天上脚手架,她就从上面摔了下来,腿骨骨裂,钻心地疼。怕被辞退,她悄悄用绷带把腿缠住,继续去工地干活。

毛存文刺绣作品《天下第一雄关 嘉峪关》

凭着惊人的毅力和忍耐,毛存文一面挣钱维持自己和女儿的生活,为女儿治疗疾病,一面见缝插针地坚持自己的创作。2008年6月,毛存文为北京奥运会创作的5幅作品全部完成并装裱完工,每幅长卷为20.08米,作品结合了我省独特的地域文化特色,以飞天、敦煌等意象展现祖国河山的壮阔和文化底蕴的深厚,并用56朵形态各异、各秉风姿的牡丹和56个民族不同的风俗文化、服饰等展现我国的悠久历史和多样化的文化特色。所有参观过长卷的人无不为毛存文作品的构思、绣工、用色赞叹,也对这个从山间走出来的女子在艺术道路上的大胆探索和执着坚持而肃然起敬。

经过不懈努力,当年兰洽会之际,毛存文的50多幅作品在兰州市博物馆展出,吸引了大量的市民来观看。人们纷纷为她的作品赞叹不已,毛存文的作品和事迹在媒体一经播出,就受到了大量的关注和好评,她也被荣称为“陇原毛氏刺绣第一人”“金城刺绣第一人”。2012年,毛存文被评为兰州市非物质文化遗产刺绣传承人,她也是兰州市唯一的刺绣传承人。她在永登县城开办的工作室被兰州市非物质文化遗产保护中心命名为“兰州刺绣传习所”,师从她学习刺绣的爱好者越来越多,使得金城刺绣这门古老的艺术散发出清新的气息……

从一根针到一片林

为了让金城兰州的刺绣艺术从传统中走出来,赋予其更深的文化内涵,毛存文不断地学习、深造和创新,她多次前往苏州等地取经,学习其精髓,融入自己的创作中。通过多次的进修学习,她对平常运用的平针、平套、正抢、滚针、打针、接针、散针、虚实针、集针等进行了改进,在刺绣品种中增加了精品绣、双面绣、油画人物肖像等,刺绣技术也在一次次的潜心研究和实践中得到了突飞猛进的提高。

她研制了多种针法,除了基本针法如直针、缠针、盘针、套针、擞和针和抢针外,在绣人物时为了绣好眼睛这个传神部位,她经过无数次尝试与失败自创了晶光针法,终于能把眼睛绣“活”了。为了刺绣人物神态和衣着更为形象逼真,她又自创了曲针,使绣线可直可曲,人物鲜活,栩栩如生。

艺术的道路是艰辛的,但毛存文乐在其中。从前,人们都叫她的名字,后来,很多人都叫她一声“毛老师”。她创办的存文绣坊,成为身边很多人学习刺绣技艺和发家致富的起点。

为了让自己和徒弟们的作品能被更多的人看见,毛存文带着儿子儿媳踏上了去各地展销的路途。在各种展销会上,或大或小的作品被全省、全国的人们捧在手心、带回家中,毛存文和徒弟们渐渐有了收益。

毛存文为甘肃省残疾人职业技能比赛当裁判

毛存文也有了名气。她参加各种刺绣技艺下乡村、进社区的活动,为刺绣爱好者传授技艺;受聘为省内残疾人技能竞赛刺绣项目当裁判;她带着自己的刺绣作品参加甘肃省非遗文化精品赴俄国交流展览、并荣获一等奖……

熟悉的人都说,这些年,她的气质变化很大。从前那个动辄惶恐、无助的农家媳妇、变成了如今干练、笃定、神采飞扬的刺绣艺术家。更多的时候,身边师从她学习刺绣艺术的人们,把她当成“掌门人”,她们从她身上学习兰州刺绣技术,而她带领她们,一步一步闯出属于刺绣艺术的发展发光之路。

毛存文带着自己的作品参加甘肃省非遗文化精品赴俄国交流展览并荣获一等奖。

今年夏天,毛存文位于兰州市文化宫的刺绣艺术展览馆开馆了,在这里,她要展开她的新计划:把从前外婆、妈妈、还有自己制作的刺绣“老物件”拿出来,让艺术“流动”起来。好的东西,只有让人们看见、愿意花钱买回家,才能有传承、发展。她也有了一个最合心意的“传承人”——儿媳妇李全盼。她们婆媳二人携手,将刺绣课堂开进社区、高校。

“刺绣是一门慢艺术,我希望有更多的年轻人去热爱它、投身其中,也希望有更多的机构给予这门艺术以支持和帮助,让金城刺绣艺术在前进中发展、在发展中传承得更好!”毛存文说。