新甘肃·甘肃农民报记者 何香利 王典 文/图/视频

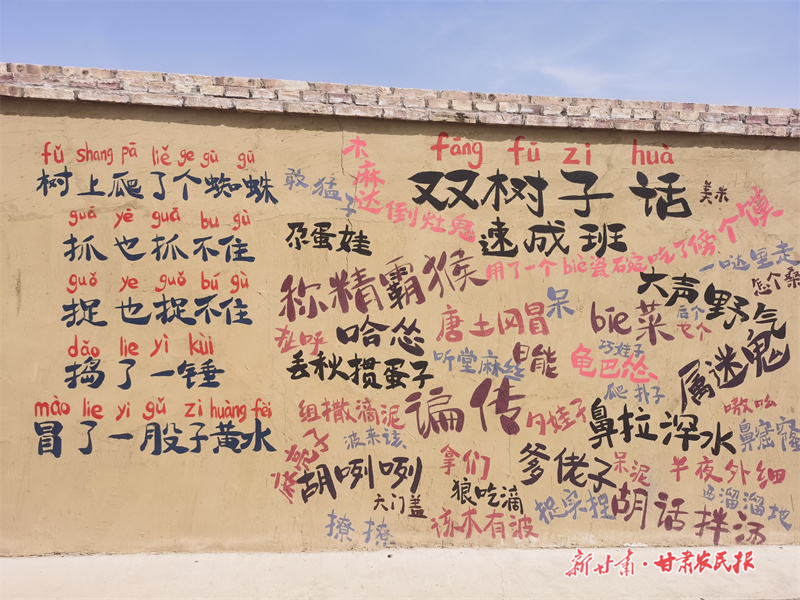

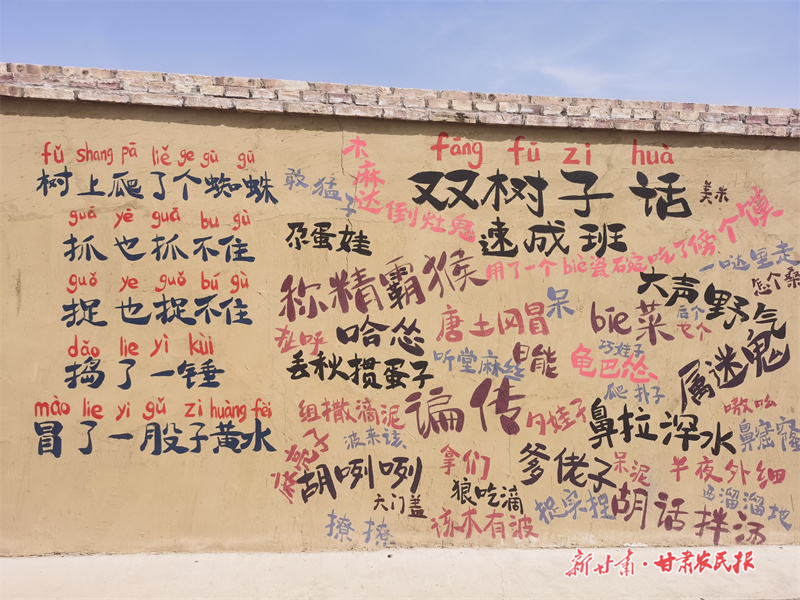

在戈壁深处腹地,静静矗立着一座“活的记忆博物馆”,一个让时光倒流的地方——金塔县鼎新镇农旅融合产业园“双树民俗馆”。

“你还记得小时候的那个夏天吗?”墙上的这句话,让90后记者的记忆如胶片倒转:烈日下,巷口传来“五零四”雪糕车、冰糖葫芦的铃铛声,奶奶纳鞋底时拉麻线的“嘶嘶”声,爷爷的二八自行车大梁上残留的体温……

推开民俗馆厚重的木门,千余件老物件将上世纪六十至八十年代的生活图景徐徐展开:斑驳的耕犁上留着握痕,煤油灯罩积着烟灰,泛黄的照片里定格着全家福。

“老物件”里见精神

“每个物件都是活教材。”双树村党支部书记秦红拿起木斗介绍,“交公粮时”平斗“硬刮”的规矩,教的是诚信;花椒防虫的粮仓,藏着先人生存智慧。

“这是最早的‘生产线’!”游客王先生指着拧绳车向儿子解释,“麻丝拧成绳,能捆庄稼、编麻袋,全靠双手创造,在动手实践中感悟‘劳动创造幸福’的真谛。”

为了精心打造沉浸式民俗体验区,双树村汇集古旧农具、粮油加工器具、老式交通工具和家居用品等,生动还原近现代乡村生活场景,让游客仿佛穿越记忆中的农家时光。

——西耳房复原了六七十年代的土炕人家,煤油灯下补衣、火盆边烤土豆的场景让参观者驻足;

——粮房里花椒防虫的粮仓、称公粮的木斗,成为粮食安全教育的生动教材;

——夜校教室。中毛毡黑板擦、手抄课本与今日明亮的学堂形成鲜明对比,成为当地学生研学热门打卡点。

……

耕犁、镰刀、三头叉、弹棉花弓、酿醋、磨面……在这里,老物件变身“新教材”,传统技艺焕发“新生机”,不仅是一代代人共同的情感纽带,更是传承艰苦奋斗、勤俭节约的精神。

“游客带走的是乡愁,留下的是对农耕文明的敬意。”双树村党支部书记秦红介绍,去年开馆以来,已接待研学团队1.2万人次,许多家庭专程带孩子来体验推石磨、滚铁环等传统游戏。

“新业态”中谋发展

双树村民俗文化馆是,当地农文旅融合发展的一个缩影。

“民俗馆不仅是怀旧,而是化作了可以触摸的文化地标,激活了乡村振兴的内生动力。”秦红说。

近年来,鼎新镇通过新景点、新热点、新线路,做足“农旅+”文章,催生全域旅游与域外旅游相融合。

该镇聚焦自然风光和特色资源优势,深度挖掘边塞文化、弱水文化,采取“村集体+企业+农户”的经营模式,持续推进以文促旅、以农促旅,大力发展农耕体验、农业观光、果蔬采摘、“研学游”“体验游”等农旅项目,有效激发农村消费市场活力。

“过去老物件堆在仓库,现在成了‘致富宝’,不仅让村民开起了农家乐,还吃上了‘旅游饭’。”村民们纷纷夸赞道。

如今,该镇民俗文化馆和“弱水花海”进行精细化包装提升,进一步盘活资源、挖掘潜力,培育精品农家乐、烧烤园等新业态,打造乡村旅游产业集群,为乡村振兴注入新动能。

傍晚时分,离开双树村时,夕阳为四合院镀上金边。院内,土炕上似乎还留着余温,纺车吱扭扭地转着,黑白电视机里播放着当年的动画片……院外,村庄错落与万亩健康生态设施瓜菜产业园交织成现代田园画卷,为乡村振兴奏响了发展曲。