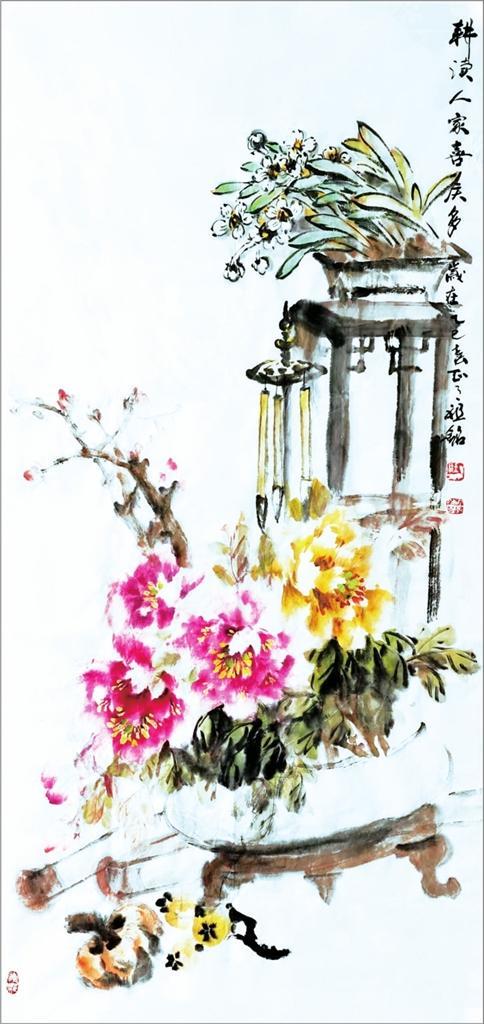

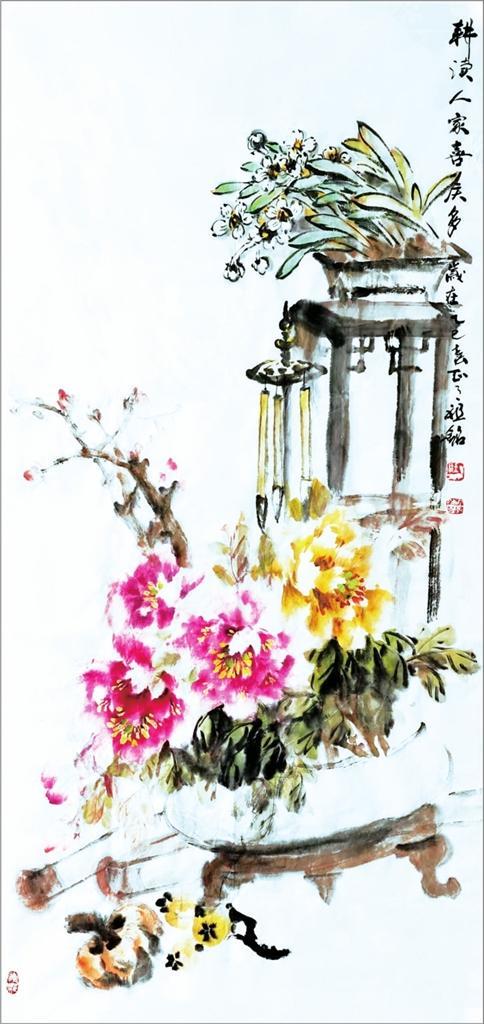

图为《山背后图志》插页画作。

陆世泰

在会宁,有一个名为“山背后”的村落正以独特的文化姿态走进公众视野。这里不仅是黄土高原上的一方净土,更是耕读传家的一个靓丽窗口。《山背后图志》集诗文、摄影、书法于一体,图文并茂,可读性强。其中的书法作品,以艺术的形式对“山背后现象”进行了美学诠释,通过翰墨丹青将山背后人改变命运的密码传递给了外界。从艺术的视角,印证了是文化的力量和教育的光芒,照亮了这片乡土。

耕读为本:主题性创作的集体表达

翻开这本装帧素雅的图志,扑面而来的是浓郁的乡土气息与书香墨韵的完美交融。所有作品均围绕“耕读传家”这一主题展开,形成了主题鲜明、风格多元的艺术矩阵。通过书法家们精湛的笔墨,山背后的耕读文化被赋予了鲜活的生命力。不同的书体、不同的笔法,却都围绕着这一主题,如同量身定做,从多个角度诠释了耕读文化的内涵与魅力。如武志元先生撰写的“山背后多山,绕山行,傍山耕,望山读,尚仁尚义尚文武;人字湾厚土,刨土食,筑土室,语土音,知孝知忠知善行”长联,由中书协会员黄石先生以自然率意的简书笔法书写。长联系统梳理了山背后地理人文底蕴,堪称图志中的点睛之作。

这些作品在形式上涵盖中堂、横幅、条幅、斗方、对联、手札等传统形制,在书体上篆隶楷行草诸体兼备,但万变不离其宗——所有艺术探索都指向同一个文化母题:对中国传统耕读文化的当代诠释。这种鲜明的主题性创作,使图志超越了普通作品集的范畴,成为一册乡土文化的集体宣言。

德艺双馨:公益书写的文化担当

在艺术市场化的今天,《山背后图志》的诞生过程本身就是一个温暖人心的故事。参与创作的七十余位书法家中,既有欧阳中石、邵秉仁、窦黎明等享誉全国的书坛大家,也有秋子、秦理斌、贾得梅等甘肃颇具影响力的名家;既有关心和支持山背后耕读文化建设的,也有文化艺术界的名流翘楚。他们共同的特点是:分文不取,纯属公益,纯粹的文化弘扬。

更令人动容的是,年逾八旬的著名画家王祖铭先生得知《山背后图志》即将付梓时,饱含深情,用浓墨重彩之笔绘制出《耕读人家喜庆多》的精彩画卷,将对乡村振兴的期许倾注于笔墨之间。这种不计报酬、精益求精的创作态度,在图志编纂过程中比比皆是,构成了这部作品最珍贵的精神底色。

联墨辉映:楹联艺术的精彩展现

甘肃省楹联学会组织十多位联家们赴山背后采风撰联,为《山背后图志》书法作品增添了浓墨重彩的一笔。他们深入山背后的村落人家,走访各个景点,聆听博士故事,感受当地的风土人情、历史文化,以敏锐的观察力和深厚的文学功底,创作出一副副与山背后耕读文化紧密契合的楹联佳作。学会副会长王家安创作的“此问所言,系天之有道;其名曰海,故学以无涯。”由青年书法家徐维强先生以汉隶笔意书就,古朴中见新意;形成内容与形式的完美结合。这些联墨作品已被镌刻在山背后的问道亭、文化舞台、望河楼,博士文化园的博士墙、状元桥、洗砚池等主要建筑上,成为永久的风景。

结语:笔墨当随时代

《山背后图志》中的书法作品,超越了传统意义上的艺术展览。它是传统文化创造性转化的成功案例,是艺术接地气,反哺乡土的生动实践。当那些曾经在黄土地上挥汗如雨的农人后代,如今以博士之名反哺桑梓;当那些惯常在宣纸上挥毫泼墨的艺术家,此刻以笔墨为桥连通雅俗——我们看到的不仅是一部图志,更是一部关于文化传承与精神延续的当代史诗。这方水土养育的耕读文化,通过艺术家们的二度创作,获得了更持久的生命力。正如图志序言所写:“从笔墨恣肆中感受黄土地博大的情怀”,笔墨记录时代,艺术点亮乡村。山背后的故事还在继续,而这些凝聚着无数人心血的书法作品,必将成为这个时代最珍贵的文化见证。