新甘肃·甘肃农民报记者 杨万明 王典

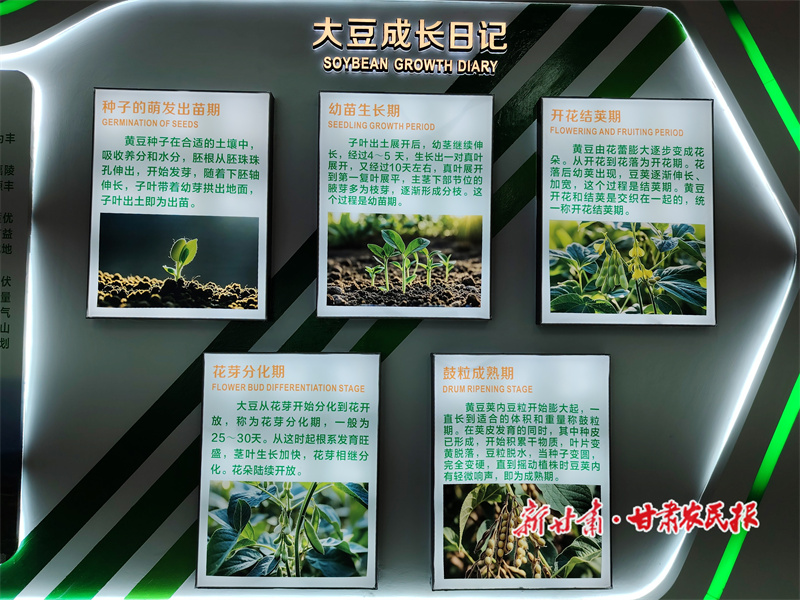

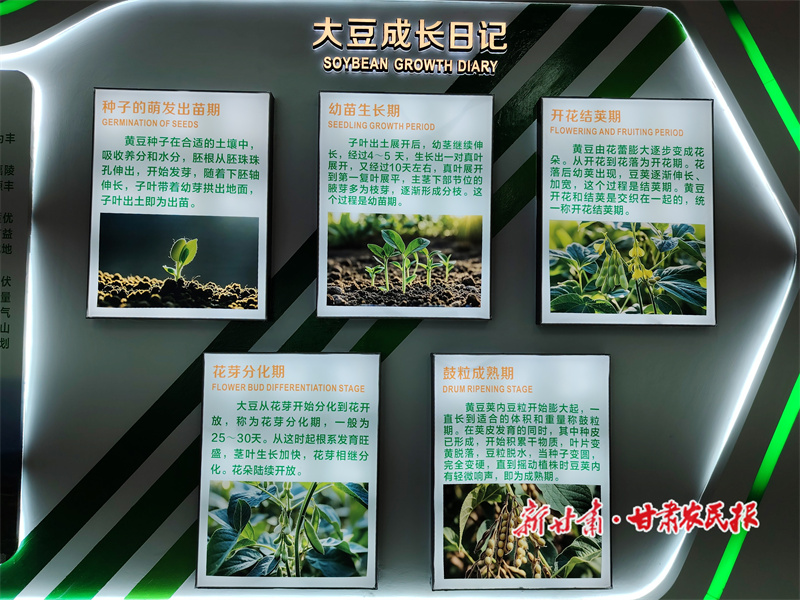

一颗颗饱满的豆子,从陇南徽县的田间地头出发,经过精深加工,变身成为远销海外的豆铃卷、腐竹、蛋白粉等“菽美”系列产品。如今,这个从徽成盆地走出的豆制品品牌,已成功打入美国、加拿大等25个国家和地区的市场,其生产企业甘肃兆丰农业更是跻身全球豆制品出口企业四强。

从默默无闻到行业翘楚,“菽美”的成长历程,不仅是甘肃兆丰农业创新发展的生动写照,更是徽县立足传统农业优势、全链条推动大豆产业转型升级的缩影。近年来,徽县聚焦“种、产、研、加、销”全产业链协同发力,让小豆子变身“金豆子”,带动农民增收、产业增效,走出了一条特色农业高质量发展之路。

良种良法:从“靠天吃饭”到科技赋能

徽县地处嘉陵江畔,气候温润,土壤肥沃,有着悠久的大豆种植历史。然而,受限于丘陵山区的地形条件,传统种植模式效率低、产量不稳定。如何突破瓶颈?徽县的选择是:向科技要效益。

“我们创新构建了‘四良协同’模式,通过良种、良法、良机、良研的综合应用,实现大豆产业提质增效。”徽县农业农村局相关负责人介绍。在品种选择上,当地重点推广陇黄3号、陕豆125等高蛋白、高脂肪优质良种,蛋白含量普遍达到42%以上,既满足加工需求,又保障了营养价值。在种植技术上,推广“良种+配方施肥+ARC菌肥”绿色高产体系,2024年,栗川镇闫庄村大豆单产提升示范区创下亩产205公斤的全国高产典范。

针对丘陵山区机械化作业难的痛点,徽县抓住国家推广丘陵山区适用小型农业机械的机遇,引进播种、收割等小型农机具,使生产效率显著提升,有效缓解了劳动力短缺和规模化播种问题。与此同时,当地与甘肃省农科院等科研机构深度合作,推动良种良法普及,激发农户种植积极性。2024年,全县大豆种植面积达9.4万亩,总产1.32万吨,亩产140公斤,总产值突破5000万元,生产附加值达到2.11亿元。

精深加工:从“原字号”到“高附加值”

有了优质的原料,如何让大豆“身价倍增”?徽县再次作答:延伸产业链,提升附加值。走进甘肃兆丰农业的生产车间,一颗颗豆子经过浸泡、磨浆、成型等工序,变身为豆铃卷、腐竹、豆皮等系列产品。其中,豆铃卷因其口感独特、营养丰富,成为出口明星产品,仅在刚过去的4月,“菽美”豆铃卷就完成了一笔发往美国的订单。“我们不仅做传统豆制品,还瞄准高端市场,未来将开发附加值更高的豆制品。”兆丰农业负责人介绍。此外,企业还与海底捞等品牌合作,推动“一豆多用、跨界融合”。

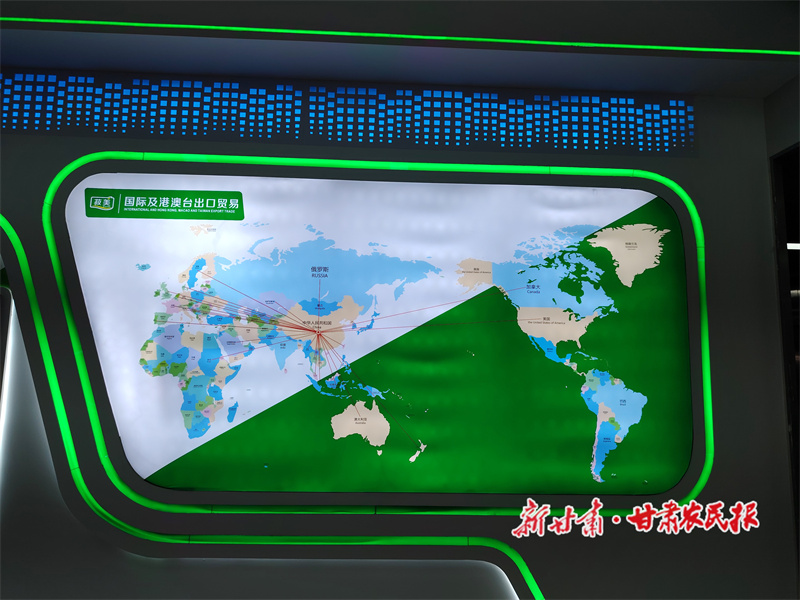

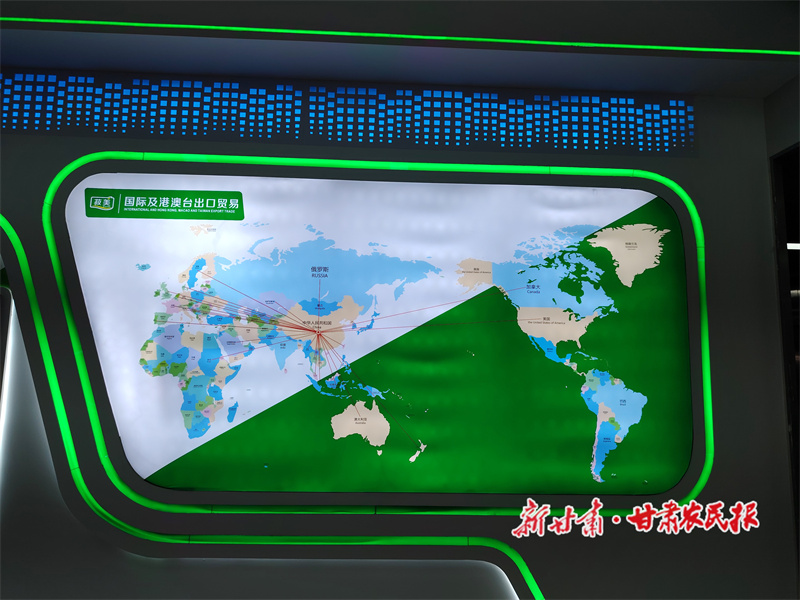

品牌出海:从“地方特产”到“国际餐桌”

酒香也怕巷子深。如何让徽县大豆走向更广阔的市场?当地通过电商赋能、品牌打造双管齐下,构建了线上线下融合的销售网络。“我们依托‘龙头企业+合作社+农户’模式,实现产销精准对接。”徽县农业农村局信息中心工作人员表示。通过线下推广和跨境贸易,“菽美”系列产品远销欧美、东南亚等地。在国内市场,“徽县大豆”凭借高蛋白、绿色生态的品质标签,在长三角、京津冀等高端市场赢得口碑,广受消费者好评。

站在新的起点,徽县大豆产业还有更大雄心。2025年,当地将围绕“增密度、提单产”目标,推动“产业链、创新链、价值链”深度融合,进一步扩大徽县大豆及豆制品的市场占有率。“小豆子”也能撬动“大产业”。从田间到车间,从本地到全球,徽县正以一颗大豆为支点,书写农业现代化与乡村振兴的新篇章。